|

|

| NEWS LETTER

|

| 2018年1月11日NEW! 英女王献呈装丁の福田昇八訳『韻文訳 妖精の女王』 |

| 昨年10月の2017年度表彰式で日本翻訳文化賞を受賞した2作品、アラビア語『イスラム帝国夜話』と英語『妖精の女王』は、前者が初翻訳、後者は初訳が半世紀以上前の再訳といずれも名訳ながら対照的作品だった。『妖精の女王』は第五回日本翻訳出版文化賞(1969年度)を受賞、いわばダブル受賞である。前訳は和田勇一教授ら「熊本大スペンサー研究会」。その一員だった福田同大名誉教授が以後、長い研究の末に『韻文訳 妖精の女王』完成に漕ぎつけたのだった。 |

エリザベス一世 |

詩人スペンサー |

この書はシェクスピアと同時代の詩人エドマンド・スペンサーがエリザベス1世女王(1533-1603)に捧げた詩で、妖精国(イングランド)女王に仕える中世騎士達が活躍する豪華絢爛たる寓意物語、日本文学で言えば『源氏物語』風の古典である。時はルターの宗教改革に始まるルネッサンスのさなか、英国では8人の王妃を持った伝説的国王ヘンリー八世によって王妃の母親を不貞罪で処刑されたエリザベス(一世女王)朝文化が開花した時代。しかも英海軍のスペイン無敵艦隊撃破(1588)で愛国心が高まる中でこの歴史的大叙事詩が世に出たのだった。 |

| 『妖精の女王』は第一義的に為政者に徳を教える詩であった―と福田教授は語る。ギリシャ・ローマ古典やルネッサンス文学知識、ブリトン年代記、聖書など豊かな素養が無類の構想力と詩的技巧によって埋め込まれ、楽しく読めるように韻律、音節、それに物語構成、たとえば6巻、各巻12篇、詩は9行連で8行目までは10音節、9行目は12音節で終わる―等々細心の注意が払われている。各巻主人公の騎士は冒険の途上、邪魔者を倒すことで自らの徳を示し、最終目標を達成する。各巻の騎士が苦境に陥ると徳の権化アーサー王子が必ず現れ助け出すストーリーである。 |

| 各巻毎のテーマは、第一巻「神聖」、第二巻「節制」、第三巻「貞節」、第四巻「友情」、第五巻「正義」、第六巻「礼節」。まず、第一巻は竜退治の物語。赤十字の印を身に着けた神聖即ち信仰の守護者である騎士が妖精の女王の命を受けて、ユーナ姫の両親、老国王夫妻を城に閉じ込める巨大な竜を退治する任務を志願する。しかし旅に出た王女と騎士はすぐ魔術師に騙されて引き離され、騎士は無力になって幽閉される。そこにアーサー王子が登場。地下牢から救い出された騎士は竜と三日にわたる激戦で刺し殺し、騎士と姫は結ばれて大団円となる筋書きで、以下各巻共に妖精の女王の指名を受けた騎士達が冒険に挑む。 |

「『妖精の女王』名場面」表紙 |

| だが、作者スペンサーは実生活では恵まれなかった。ロンドンでの仕官は遂に叶わず、勤務地のアイルランドでは1598年10月反乱軍に城を焼かれて生後間もない幼児を失い、その年クリスマスイヴに帰国し報告書を提出、明けて1月13日、止宿先で生涯を終えた。 スペンサーの出生は不明、通説で1552年とすれば享年47歳今ならまだ若い。福田教授の受賞作品『韻文訳 妖精の女王』は英女王(現エリザベス2世)献呈様豪華な装丁だが、入門書に最適な文庫本「『妖精の女王』名場面」(文芸社刊)も既刊で、「西洋古典を楽しめる物語として手軽な本にしたい」と語る。戦後の「焼け跡派」世代らしい心遣いである。 |

| 2017年4月28日 「異文化交流を深める講演会」 ◆南田みどり氏のビルマ文学「甦った幻の名作『ビルマ1946』」講演 |

| 軍政下のミャンマーで封印されてきた国民作家テインペーミン著『ビルマ1946』の邦訳を記念して、翻訳者南田みどり大阪大学名誉教授(当協会理事)の講演会が4月22日、学士会館(東京神田錦町)で開かれた。協会が常設「翻訳研究フォーラム」を外部公開した最初のケースでもあった。 黄金に光輝く仏塔の群立で世界的に有名なミャンマーは、しかし、不幸にもこの国がまだ「ビルマ」と呼ばれた時代、軍が政治に介入、半世紀支配された。その序曲になる第2次大戦直後のビルマ農村を描いたのが長編小説『ビルマ1946』である。―抗日闘争勝利の余韻が残る1945年6月から抗日統一戦線パサパラを支えた共産党と社会党の対立と歩み寄りの兆しが見える47年6月までの史実を背景に、アウンサン将軍ら中央政界の実在の人々、デルタに暮らす架空の民衆が新しい社会建設を模索する姿を描いた―舞台になる農村はインド洋に面するビルマ(現ミャンマー)南部イラワジ川デルタ地帯ピャーポン県カニ村。平和な生活に起伏する農民の怒りや民族的対立、複雑な政治模様はやがて起こる民族的悲劇の始まりだった。 |

テインペーミン氏(1914〜78) |

|

抗日統一戦線パサパラは武器を捨て、指導者アウンサン将軍は47年1月、植民地時代の宗主国英国と主権移譲協定を結ぶが、英国から帰国後、憲法策定に入った7月、アウンサンら7人の閣僚は右翼に暗殺される。48年1月独立した國家は、極左共産党、人民義勇軍左派、少数民族カレン民族、更に越境した中国の国民党残党も交えて内戦に突入。鎮圧した軍部が政権を奪取、政党を解散させた。戦後ビルマには「かりにあの時……」という悔いがある。「パサパラが抗日闘争勝利後に武装解除せずに民族連合政府を樹立していたら運命は違ったのではないか?」テインペーミンを『ビルマ1946』執筆に駆り立てたのも「もしあのとき左翼が団結していれば」との思いだった。共産党の最高幹部から平党員に格下げされた彼は政権によって48年投獄される。その獄中で書かれたのが『ビルマ1946』(写真左は表紙)だった。 |

| あれから70年。「独立の父」アウンサン将軍(1915~47)の末娘アウンサンスーチーさんを事実上、最高指導者とする文民政権が樹立されたいま、小説の主人公で恋仲の共産党の女性教師と社会党の男性活動家らの村人たちが交わす会話がその後に来りくる悲劇を知る私たちの胸を突きさすのである。ミャンマー文学研究家南田教授によって同国特有の「愛と闘争の長編小説」をはじめ「時代性、政治性、多様性」の内容豊かな作品がこれからもっと多く我が国に紹介されることを願ってやまない。(平野裕) |

| 2016年11月4日 ◆「異端の宗教哲学思想グノーシス」 平野 裕(日本翻訳家協会理事長) |

受賞作品の表紙を飾る マンダ教の象徴図像 |

「グノーシス復権」を思わせる今年の翻訳文化賞だった。『グノーシスと古代末期の精神』訳者大貫隆氏は授賞挨拶で「ぷねうま舎」代表中川和夫氏の「本への憧れ」という言葉に触発された翻訳出版共同作業だったことを述懐された。「プネウマ」はギリシャ語で人間の「霊魂」。この本にしばしば登場する。反体制思想「グノーシス」発祥の地は中東である。その意味でこの本のテーマはまさに今日的テーマなのである。 紀元前の古代ギリシャ、ローマ時代、中東に「グノーシス」思想が生まれた。この世は闇の世界。人はその闇の向うにある光の世界に戻ることを求めるという願望は「人間の内に宿る神的本質の根源への回帰による救済」を信じる宗教となった。 生活は苦しい。暗い魔境から脱出したいという思いが彼らに強くあったのだろう。 |

| やがて、ユダヤ教が広がると、異端の思想として抑圧された。体制化した宗教と世界神に対して「グノーシス」は「その体制が模範として有していた高い精神性は一顧だにせずに、ユダヤ教の世界神に対するあらんかぎりのルサンチマン(支配者や強者への憎悪や妬み-仏語)を集めてぶちまけた。これほど紛れもない形でグノーシスの革命的性格を証拠立てるものはない」と原著者は書いている。 グノーシスはその流れを汲むマンダ教、マニ教、そして有名なナグ・ハマディ文書などの史料がみな地中海とオリエント(中近東)の発祥を告げる。2000年の歴史を越えていま、世界でイスラム過激思想の蜂起が猖獗(しょうけつ)を極めている。 では翻訳者大貫氏の「憧れ」とは何だったか。それは原著者ハンス・ヨナスがドイツに生まれ、ユダヤ人弾圧で国外脱出。英国で反ナチ・ユダヤ旅団に投じ、母はアウシュヴィッツで処刑される波乱万丈の運命―それらが訳者に翻訳への「憧れ」の衝動を駆り立てたことを明かされた。ヨナス自身がグノーシスの「脱世界化」と対決した書なのである。 |

| 2016年9月5日 ◆「小説は何処に向かうのか」 脇 功(イタリア文学者、日本翻訳家協会理事) |

| この秋に、カルヴィーノの『冬の夜ひとりの旅人が』が白水社Uブックから再刊されるが、読み始めたかと思うと、すぐに中断してしまう、それぞれまったく別箇の物語の間で右往左往する「男性読者」と「女性読者」を軸に展開されるこの奇妙な作品をどう解釈すればいいのだろうか。 カルヴィーノは偽作者、剽窃家、いんちき翻訳家の後ろに「おのれ自身を抹消し」、イタリアの地方都市の駅の構内のバールに始まり、内乱状態にある国の状況や、北米の大学都市や、南米の村や、日本をもじった未完の物語をでっち上げさせているのである。ひとつの確固として、定まった視点を持ち得ぬ、複雑、多様化した現代では、一部分的なイメージを通じて、あらゆるものを追求しうるように、あらゆる本を書くしかない」というような台詞を、作中人物のフラナリーという小説を書けなくなった作家に言わせているが、これは『冬の夜ひとりの旅人が』の執筆に際しての、カルヴィーノのたどり着いた認識でもあった。 |

イタロ・カルヴィーノ氏 |

| 一つの確固とした視点を持ち得ぬ、複雑、多様化した現代では、こうした認識のもとに著作するというのは不可能なほどの難事であろう。カルヴィーノは小説の歴史上前例のない方法を選らんでいるのである。 このへんで、少し、二十世紀後半のイタリア文学の状況を振り返っておこう。第二次大戦後長く続いたネオ・リアリズム的な傾向の支配的な中で、ランペドゥーサの『山猫』が出版された。これは、ネオ・リアリズム的な傾向に反して、イタリア統一期のシチリアの状況をシチリアの名門貴族の当主を主人公にした、一種の歴史小説である。主人公は激動の時代を生きながら、いかなる行動も拒み、新たな現実に適応しようともしない。冷静な、客観的な目で、現実の動き、事態の推移を、一種の諦念をもって、傍観するのみである。こうしたランペドゥーサの作品のもとにあるのは、スタンダールの『パルムの僧院』などである。ネオ・リアリズムが行き詰まりにあったイタリアで、十九世紀のスタンダール的作風の『山猫』は評判を呼び、ある意味でネオ・リアリズム的傾向に終止符を打った。 『山猫』から十数年後、カルヴィーノの『冬の夜ひとりの旅人が』が刊行されるが、これは『山猫』とはまったく対照的である。先述したような、カルヴィーノ的な方法は、ひとつとして確固とした視点を持ち得ぬ、いっそう複雑、多様化した現代では、カルヴィーノ的な方法で小説を書くというのは、不可能なほどの難事であろう。二十一世紀の小説家たちはカルヴィーノが残した課題にどう取り組むのだろうか。小説はいずこへ向かうのだろうか。 |

| 2016年9月5日 ◆齊藤純生著「洋書流通と翻訳出版の世界」 創英社/三省堂書店刊 |

| 「日本は外国からよく学ぶが、文化の輸出が足りない」とよく言われる。翻訳に携わる私たちもそう思っているものだから、初めて齊藤純生氏にお会いしたとき、「こんな凄い人がいたのだ」と驚き、嬉しかった。まだ日本が戦後の混乱から抜け出せなかった若い頃に志して書籍の世界市場に入って活躍した稀有な人である。 日本の黎明期、新政府誕生間もない明治4年、米欧諸国視察に派遣した「岩倉使節団」報告『特命全権大使、米欧回覧実記』と日本の民族的叙事詩、司馬遼太郎『坂の上の雲』の英訳(全5巻と全4巻)で、「日本翻訳出版文化賞」を2度(2002年と2014年)受賞した「日本文献出版」の齊藤純生社長が、自らの生い立ち、海外出版事業、日本の洋書業界、さらには世界相手の翻訳出版のすべてを語った貴重な書がこのほど出版された。 |

|

|

齊藤氏は1936年千葉県野田市の生まれ。軍部の反乱2、26事件の年である。軍人の父と幼い頃満州で暮らし、小学校入学で帰国。戦後の大学受験浪人時代に英字紙の求人広告を手がかりに英国出版社ドナルド・ムアー東京支社に入社したのが世界の洋書市場参入のスタートだった。日本とアジアでの仕事を認められて同社の東京支社長になるが、親会社が破たん。組織再生機構ユナイテッド・パブリシャーズ・サービス社を設立、黄金時代を迎える。語られる洋書の国際販売の仕組みや舞台裏は本書の核心である。 ときには「ガラパゴス国家」と呼ばれる内向き志向の日本とは全く異質な世界で過ごした45年の体験である。「日本における学術書を中心とした洋書流通の世界で米英主要出版社の代理店業務を最初に企業化した体験を通して、一企業人として事業達成に汗した45年は想像を越えた豊かな人生体験だった」と述懐する。 |

| 戦後早くから丸善や北沢書店などに並んだ洋書の秘話である。著者がケンブリッジ大学出版部を旗艦に据えて日本で展開した英語教材の売り込みや日本と世界の洋書業界、海外出版会社や米大学出版局の紹介なども貴重な資料だ。 そうした永年の経験に裏打ちされた『米欧回覧実記』と『坂の上の雲』の英訳は齊藤氏ならではの事業だった。第一線から手を引いた齊藤氏は「日本文献出版」を立ち上げて、いずれも10年もの歳月をかけ完成。2014年アフリカ開発首脳会議(横浜)の参加国から希望され24カ国に『米欧回覧実記』を寄贈された。(写真は中段『米欧回覧実記』、最下段『坂の上の雲』英訳本の表紙。齊藤純生氏は当協会評議員)(平野) |  |

| 2016年7月22日 ◆『T.S.エリオット詩句・賛』 村田 辰夫(日本翻訳家協会副理事長,T.S.エリオット協会元会長) |

| T.S.エリオット、英国詩人・劇作家・評論家(1888−1965)(1948年ノーべル文学賞受賞者)。日本の戦後の詩壇「荒地」派などに多大の影響を与えた。 これは「翻訳」(translation)本か(全285頁)。「翻」の字義「裏表をいれかえる。表現を裏返しにする」〈漢和辞典〉とすれば正に「翻訳書」。他方通常の「翻訳」は言語の「移転」、「転語」である。この本にも各節の冒頭に「エリオットの詩句」の「和訳」が置かれてはいるが「賛」の字が添えられ「褒め言葉」(エリオットを貶す言辞はない)がある。だがここでの「賛」は絵画などに添えられる詩文の「讃」に近い。元あるものに「力」を得て言葉を蝶が羽を「翻す」ように語る。これは英語の”predicate”の字義「人物や物の属性(命題の主辞)を断ずる」に近い。 |

|

| ともあれ、65編が列なる。其々の冒頭に「エリオットの詩句」が出る。ときには「アフォリズム」風の短い語句、時には長詩の一部、また時には短詩全体が登場する。そしてそれについての「賛」が後続。例えば、「賛(1)」は「僕は僕の人生をコーヒーのスプーンで計ってしまった」(「フルーフロックの恋歌」(略称))で始まり、初めてこの詩句に接した終戦直後、大学時代の筆者は、北支から「復員」したばかりだったので、軍隊で聞いた古年次兵の言葉「食缶の数でこい」(軍隊生活経験で人生を計れ)を思い出し、その後の「人生」、何で「何を計ったか」と自他に問う。 かと思うと、この難解、真面目と目されているこの詩人には別の側面、若年期の「破礼歌(ばれ歌)」「膝頭まで垂れさがる二十四インチの一物を」を紹介する(賛6・7)(筆者は詩人の若年期詩集『三月兎の調べ』の翻訳者)。実際、この詩人には、人を驚かすユーモアの精神が、詩や劇のあちこちに散らばっている。例えば、「虚ろな人々」などはわれわれを「麦藁の詰まった人形」に喩える。筆者はそれを受けて自分を含めた周辺の人と対話する。 このようにして「詩句」を「素材」に「賛」の言葉は「タテ・ヨコ・ナナメ」に「翻えり」、自分を語り,世を観じる。まさしく「詩句」の「換骨奪胎」。例の「プルーフロックの恋歌」の冒頭数行が「関西弁に翻訳」されたりもする(「ほな ゆきまひょか、ご一緒に」)。関東在住の八木幹夫氏(前現代詩人会理事長)主宰の「山羊塾」で、同氏がこの「事例」を紹介されたとき、多大の反響があったとか。西脇順三郎の訳「四月は残酷極まる月だ」(『荒地』冒頭の同氏の名訳)と比しての談論風発。 確かにエリオットは20世紀を代表する古典的存在だが、それゆえにこそ「今」に通じる「詩句」を残している。それと「対話」し、そこに含まれている「機微」を蘇らし、読者とともに「味読」しようとするのが本書である。元々、これらの断章は詩の同人誌『らびーん』に16年に亘り連載されていたもので、今は亡きエリオット夫人との私的交流記事なども「賛」のなかには含まれている。そうしたものであるから、語り口は極めて平板、茶飲み話的要素が充満。むしろエリオットの「詩句」は、その時のお茶受けの「あられ」か「せんべい」だ。が噛めば噛むほど、その風味は口中に広がる。一粒一粒、一枚一枚の一編をご賞味いただけると有り難い。 (2016年5月31日、日本国際詩人協会発行。電子書籍「キンドル」で読書可能)る。 |

| 2016年5月2日 ◆「翻訳」雑感 村田辰夫(日本翻訳家協会副理事長) |

| 日本翻訳家協会のホームページの最初には「翻訳家がいなければ世界は読めませんでした」という見出し語句が出ている。どの自国語のものも翻訳家による作業がなければ、他言語の一般の人は読むことはできなかったであろうし、今もなおその事情は変わらない。英語のtranslationは、trans=

beyond, across, over (超えて)と、late = to bring, (もって来る), bear (運ぶ)である。同様に、import,

exportのport も、運ぶの意であるから、import(= in) は外から中への「輸入」、ex

は「外へ」の「輸出」。翻訳の場合も、言葉の「移動」は、内から外へ、外から内への両面がある。 日本における西洋言語の現代的な言語移動の「翻訳」は、江戸時代の「蘭学」から始まるといってよかろう。明治の「文明開化」は、英米仏独露などからの{輸入}。大正、昭和、そして平成の今日にいたっている。勿論、我が国の翻訳文化の歴史は、さらに古く今の中国経由の万葉仮名や漢語,呉語を経ての梵語移入などがあることも忘れてはならない。昭和の頃の「漢文学習」なども広くは「翻訳」の一端と見なしてよい。大胆な言い方をすれば、「英和辞典」や「和英辞典」もまた貴重な翻訳文化である(いずれ、こうした言語交流の歴史や様相は、このホームページのエッセイ欄で話題となるであろう)。 |

|

||

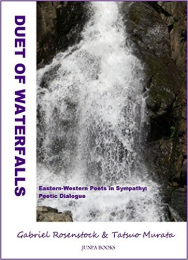

| 村田・ローゼンストック両氏による 英文《滝の二重奏》表紙 |

| さて、本協会は1953年(昭和28年)に設立され、今日に至るまで、言語「移動」を内外両方面から見てきた。昨年度の53回で選ばれた受賞作品は、森一郎氏の独語からの)『活動的生』(翻訳賞)、金光仁三郎氏他の(仏語からの)『民話集』、長谷川博氏他の(独語からの)『ローマ政治家伝』(出版賞)、それに(露語からの)小笠原豊樹氏の『マヤコフスキー叢書』と伊藤昌輝氏の『方丈記』(特別賞)がある。この最後のものは、日本語からスペイン語への変換であるから輸出品に相当する。賞はこうした広範囲の言語にわたっての交流となっている(勿論、今回はなかったが英米語からのもの、英米語へのものがあることは言うまでもない)。 ところで、こうした重厚な内外への翻訳活動のなかにあって、最近、小生の身近に、この「内外両面の言語移動」を一体化した詩集(外国の詩人の作品の原文とその「和訳」と日本の詩人の原文とその「英訳」を一冊にまとめ「二重奏」と銘打ったもの)が出版されている。これは京都に本部を置く「日本国際詩人協会(Japan Universal Poets Association)が企画している「シリーズもの」で、「響き合う東西詩人:詩的対話」という副題がついている。すでに21冊が刊行され、各篇とも「○○の二重奏(Duet of ○○)」という題名である(○○にはその詩集の主要テーマが入る。例えば、花、海,道など。この日本の詩人とペアーになっている外国の詩人の国籍は、ルーマニア、イタリア、レバノン、ウルガイ、ブラジル、アイルランド、ロシア、ベルギー、ネパール、トルコ、スペイン等多様で言語は出身地の母国語のものもあれば、英語で書かれたものもある。ともかくその詩を「和訳」し、日本語のものは「英訳」するといった形で纏められている。ちなみに、その中の一冊に小生のもの『滝の二重奏』も含まれている。相手の詩人は、アイルランド出身のガブリエル・ローゼンストック氏、100冊を超える著書・翻訳書・詩集あり、アイルランド翻訳・通訳協会名誉永年会員、欧州俳句協会名誉会員。「懐剣で/みなに脳味噌手術を施しき/滝の響きよ」とか「冬のスコットランド/すくなくともここには/君の白い息が見られる(“Scotland in winter/at least there’s a chance/to see your breath”が英語とゲール語の両言語が並記され、それが上記のように「日本語訳」されている。これと日本語の拙詩「滝の流れ」(「ああ滝が見たい//なにかそれが/今の自分の姿に似るとおもえるからで/この眼でそれが見たいのだ」)や「一粒の涙」(「横向けに寝た眼から/枕の上にしたたり落ちる/一滴の涙//なにの涙か/悔恨の涙か/懺悔の涙か//夜更けの闇に/かそけく響く」)(病床記より)が “Lying on the bed /I feel tears dripping on my pillow /… /Thin and audible /In the dark of midnight”と並記され「二重奏」の様相を呈しているといった形式の詩集である(ここに収録された外国の詩の「日本語訳」並びに日本語の「英訳」の大半は、すみくらまりこ氏(日本翻訳家協会会員)の手になるものである。 現今の「翻訳の世界」はこうしたところで、またこうした形にまで拡がっている。 |

| 2016年3月14日 ◆「絶筆!小笠原豊樹訳マヤコフスキー叢書の半世紀越し新訳出版」 豊田 剛(土曜社編集者) ぼくの精神には一筋の白髪もないし、年寄りくさいやさしさもない! 世界を声の力で撃ちくだき、ぼくは進む、美男子で二十二才。 (マヤコフスキー『ズボンをはいた雲』小笠原豊樹訳) |

《マヤコフスキー叢書・第5巻》 |

革命期ロシアの詩人マヤコフスキーの啖呵が、世紀を越えて、戦後日本の詩人で翻訳もよくした小笠原豊樹の旧訳で、東京の大学生だった私の生活に入ってきた。時あたかも2000年、来月22歳にならんとする秋である。青年老いやすく、私のための作品と一途に思い込んだこの詩篇の復刊には、かれこれ十余年の時を要した。その間、マヤコフスキー作品は軒なみ品切れ、絶版、入手不可の状況が続いた。 驚くべきことに、小笠原先生は東京外国語大学在学中、マヤコフスキー作品の翻訳を志し、20歳で最初の翻訳詩集を公刊している。美青年で22歳、声の力で世界を撃ちくだく気概のマヤコとはいえ、よもや自分より若い翻訳者が戦後の日本に現れようとは夢想だにしなかったに違いない。この旧訳は、よく読まれた。小笠原先生と同じく書肆ユリイカによった詩人の入沢康夫さんは「ズボンをはいた雲」ならぬ「ズボンをはいた熊」を発表し、若かりし大江健三郎さんは作中人物にこう語らせている。「きみはマヤコーフスキイを読んだことがあるかい」(『日常生活の冒険』)と。 |

| さて、念願の旧訳復刊について、十余年間の思いを胸に大森山王の小笠原先生ご自宅にうかがうと、紅茶と果物が出た。しかし復刊のことは、「意味がない」と、にべもない。ところが私は運に恵まれたのであろう。その日先生は、数年がかりの書き下ろし最新作が河出書房新社から届いたばかりのこととて、たいそう上機嫌でいらした(後にわかったことだが、先生は晩年常に御機嫌うるわしく、私はただ先生と奥様のかけあいを追いかけていればよかった)。 くだんの新刊とは、他でもない『マヤコフスキー事件』(読売文学賞受賞)である。先生は、この本でマヤコとの半世紀に余るつきあいにケリをつけた気分でいらしたのであろう。旧訳復刊には難色を示された。しかし私は知っていた。先生はかつて、マヤコフスキーに一旦訣別を告げながらも、別れきれず、舞い戻っている。要するに前例はある。私は紅茶と果物をいただき、先生と奥様の愉快な会話に時を過ごした。 さてこそ、時間が有利に作用したのであろう。やがて先生は、「新訳しましょう」と対案を示し、船を渡してくださった。詩人小笠原豊樹による半世紀ごしの新訳である。願ってもない運びであった。こうして新訳マヤコフスキーは誕生し、日本翻訳家協会が特別賞をくださった。先生は昨年末、訳業なかばでこの世を去られたが、作品はこの先も生き続ける。 (会報'15、12から抜粋) |

| 2016年3月14日 ◆「マヤコフスキーとメイエルホリド」 平野 裕(日本翻訳家協会理事長) |

| 「デスマスクがある。鼻が折れて、ぞっとする形相だよ」2年前、マヤコフスキーの死を暗殺と断定した著書『マヤコフスキー事件』(河出書房新社刊)で読売文学賞受賞のお祝いを大学同窓生が催した席で小笠原さんは「僕は見た」と言った。美男子で偉丈夫、色男のマヤコフスキーは女性遍歴が激しかったが、「マヤコフスキー回想録の類いはすべてジグゾーパズルのピースのようだ」と小笠原さんが表現する通りである。詩人で戯曲を書き、舞台作りから演出、俳優まで演じた。戯曲「悲劇ヴラジーミミル・マヤコフスキー」を1913年ペテルブルグで上演したとき20歳の彼は主演した。「声、顔、演劇的外貌。これは愚行と縁を切ったら、立派な二枚目になる」と批評家は評した。 戯曲「ミステリア・ブッフ」はロシア革命1周年(1918)の記念行事として、ソ連劇作家による最初の戯曲を、モスクワにこの後その名を冠した劇場をもった高名なメイエルホリド演出によってペテルブルグのミュージカル・ドラマ劇場で上演された。 |

《悲劇ヴラジーミル・マヤコフスキー》 |

《メイエルホリド》 |

当時まだボルシェヴィキ政権が不安定な時期で、職業俳優は皆ボイコット、ほとんどの役は大学生で、マヤコフスキーが3役もこなした。ストーリーは聖書のパロディーで、方舟に乗った「清潔な人々」(搾取者)と「不潔な人々」(プロレタリア)が地獄、天国、最後に、後者だけが約束の地にたどり着く話。これを境にメイエルホリドとマヤコフスキーの盟友関係は固く結ばれ、風刺劇「南京虫」「風呂」が上演された。しかし、社会風刺が批判され、1930年4月14日、マヤコフスキーが36歳でナゾの死を遂げると、メイエルホリドは「反社会主義レアリズム」非難の集中砲火を浴び、国立メイエルホリド劇場は閉鎖、39年6月逮捕、翌年処刑された(55年メイエルホリド名誉回復)。 |

| 「アバンギャルド(前衛的)未来派詩人」というマヤコフスキーの肩書は「ソ連の枠を超えた詩人」であることを意味する。たまたま、ソ連誕生が彼の青年期と重なったが、ソ連共産党政権は彼の破壊力を利用しながら、秘密警察が彼を監視して、その吸引力に恐れをなして抹殺した。彼の死後、スターリンは「我がソ連時代の最も優れた、最も才能ある詩人」と称えた。ソ連崩壊後四半世紀の日本で彼が蘇えったのは不思議でない。 |

| 2016年1月25日 ◆「翻訳は言語と行動を創り出すオリジナル研究」 橘 宗吾(名古屋大学出版会編集部長) 残念なことに、昨今の大学では、翻訳というものが研究業績としてあまり評価されなくなっております。翻訳はオリジナルな研究ではない、翻訳をしているヒマがあったら論文を書け、というわけです。はたしてそれは正しいのでしょうか。 |

|

そもそも研究の土台にある言葉というものが、どのようにして成立してきたかを、生物学の知見を参照して考えてみますと、そこには一種の翻訳の作用を見出すことができます。ある種の生物においては、一つの感覚器官、たとえば視覚なら視覚と、もう一つの感覚器官、たとえば聴覚から、入ってくる情報はそれぞれ独立していて相互に調整されることはなく、それぞれからの情報が矛盾しあっていたりすると、その生物個体は混乱に陥ってしまうことがあるようです。しかし、こうした異なった感覚器官からの情報を、進化の過程で、相互に通訳可能なものとして統合していく中から、高次の行動が導かれ、言葉も発達してきたと考えられます。つまり、異なったそれぞれの感覚器官のシステムに固く結びつけられていた情報を、一種の「翻訳」によって連絡可能なものとすることを通して、言葉も、人間的な行動も形成されてきたと考えられるわけです。 |

| このように人間の言語にとっては、翻訳というものが基礎になっており、まさに根源的、オリジナルなものなのです。言葉があって翻訳があるのではなく、言葉自体が翻訳によって成立したわけです。ですから、翻訳の価値を低く見積もることは根本的な間違いであると思いますし、それは、さまざまな時代や場所で、さまざまな言語によって表現された知やスタイル――普遍性への芽をはらんだ――を、手間ヒマかけて読みとくことを軽んじる風潮にそのままつながっているように思います。(会報’15,12号から抜粋) (名古屋大学出版会刊『ローマ政治家伝』は2015年日本翻訳出版文化賞を受賞) |

| 2016年1月25日 ◆「図書館戦争」異聞 平野 裕(日本翻訳家協会理事長) 昭和から「正化」に元号が変わった日本で、国家権力「メディア良化隊」の図書館弾圧に抗し「図書特殊部隊」が銃撃戦を始める―作家有川浩(ひろ)さんのSF小説『図書館戦争』は映画にもなった。たかが時代風刺と思っていたら意外に身近な問題のようである。 |

| 去る十月下旬、東京の学士会館で開かれた日本翻訳家協会表彰式で、受賞者二人のご挨拶に「図書館戦争」が飛び出した。その一人、哲学者森一郎東北大教授は哲学書受賞の謝辞の中で、最近、図書館が図書購入に際して哲学書を敬遠する話をされた。お話はこうだ―居住地の図書館にご自分の著書購入希望を奥さんの名前で出してみた。すると図書館から「古い本だし専門書だから購入は難しい」と回答が来た。通常そうした場合、広域の図書館から探してくれる。しかし、市内にも県内にもなく、結局、遠く千葉県の図書館から取り寄せたとの知らせを受けたという。 「古い本」と言われたその『形而上学の可能性を求めて 山本信の哲学』(工作舎刊)は三年前出版の追悼論文集。「滋味豊かなエッセイも多数収録、一般読者に読んでもらいたいと願って編集したのに、今の図書館はそこまでして本を買わないつもりか」と嘆き話されるくだりで、森教授の口から「図書館戦争」という言葉がこぼれ出たのである。 |

|

| 図書館がかたい本の購入を敬遠する一方で、人気本を大量にまとめ買いして点数を稼ぐ図書館もあって、出版社側から公立図書館に新刊本貸し出しを一年間延期する規制を求める動きも出てきた。私も図書館をよく利用する方だから、森教授の話はよく分かる。図書館もデジタルの荒波に翻弄されている出版文化「運命共同体」仲間同士。猛省を求めたい。 (森教授は『ハンナ・アーレント著 活動的生』(みすず書房刊)で第52回日本翻訳文化賞を受賞されております。) |